Foire aux questions

Je regroupe ici les principales questions qui me sont posées, dans les salons, les rencontres, les mails. J’y ai ajouté une série de mini-articles que j’avais postés sur Instagram pour présenter Les coulisses de l’écriture. J’espère que vous y trouverez les réponses que vous cherchez. Sinon, n’hésitez pas à me laisser un message.

Il a fallu attendre l’IUFM (l’école de formation des professeurs, à une autre époque) et un atelier d’écriture où je m’étais inscrite au hasard, surtout pour éviter l’autre atelier proposé ce trimestre-là : informatique…

J’ai continué à écrire en suivant un atelier d’écriture sur le net : se plier à des contraintes techniques est un excellent exercice, qui oblige à se torturer le cerveau et à explorer plus loin que ce qu’on aurait fait tout seul. La contrainte libère l’imagination, bien souvent. Elle rassure, offre un cadre sécurisant pour apprendre à s’ébattre et à se faire confiance. J’ai participé à des concours de nouvelles, pour « me faire la plume », parce qu’il n’y a pas de mystère : c’est en forgeant qu’on devient forgeron (et « cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ». Merci mamie, j’ai tout bien retenu !!).

Et un jour, j’ai eu envie d’aller puiser en moi pour de vrai, parce que ces écrits d’atelier ou de concours me permettaient de rester un peu trop en surface, sans risque, je n’y investissais pas mes tripes. J’ai trouvé le courage d’aller gratter un peu plus profond, et c’est devenu mon premier texte d’album pour enfant (oui, parler d’un petit loup en chaussettes peut tout à fait faire écho à des choses vibrantes et vivantes, en soi).Ce devait être en l’an 2000, et mon premier album, le premier texte que j’ai envoyé à un éditeur, est paru en 2004. C’était Les chaussettes d’Oskar.

J’ai ensuite continué d’évoluer en faisant lire mes textes à des ami.es, à des bêta-lectrices. Et les retours d’éditeurs, dans les lettres de refus comme dans les corrections demandées avant publication, ont été une autre piste de travail.

Je suis convaincue qu’on évolue toute sa vie, en écriture comme pour le reste, et j’espère bien que dans 40 ans je jetterai un œil bienveillant sur mes romans actuels.

Conseil du jour : n’ayez pas peur, lancez-vous !

Alors là, facile : ça n’existe pas, c’est un mythe. Écrire un roman, c’est avant tout… du travail. Comme n’importe quel autre métier. Savoir saisir une idée au vol, la mêler avec une autre puis une troisième pour voir si le tissage ne donnerait pas une chouette trame d’histoire, ça se travaille. Et parfois, il faut tout découdre, reprendre depuis le début, voire balancer le canevas à la poubelle parce que ça ne fonctionne décidément pas. Écrire, pour moi, c’est 90% de reprisage, de rafistolage, de mailles à rattraper et de coutures à reprendre.

D’ailleurs (message subliminal pour tous mes élèves qui passeraient par ici…), quand j’envoie un texte à un éditeur, je l’ai déjà repris 10, 15 ou 20 fois. J’ai supprimé des pages entières, ôté des personnages, rajouté des actions. Et bien souvent, l’éditeur suggère d’autres corrections encore.

Parfois, BEAUCOUP d’autres corrections.

Et c’est très bien comme ça : ça rend le texte meilleur. Une histoire se travaille, comme un morceau de bois qu’on sculpte, copeau par copeau. (fin du message subliminal ^^)

— Bon ok, c’est du boulot, on a compris. Mais quand même : le début du bout de la queue d’une idée, tu le trouves où ?

J’ai toujours l’esprit ouvert, comme un attrape-rêves géant qui garderait dans sa dentelle les faits qui me touchent : parfois des événements de l’actualité ou des images, des anecdotes entendues Dieu sait où, des reportages squattent mon imagination.

Certaines envies demeurent très longtemps, elles tournent en arrière-plan dans ma tête, jusqu’à ce qu’elles trouvent la bonne histoire sur laquelle se greffer. L’Écossais vient d’un très très ancien article sur les traductrices chez Harlequin (je sais, il n’y a plus aucun rapport avec mon roman : l’histoire a poussé dans une autre direction), My Furious Lover est né d’un reportage sur Gisèle Halimi (mais dont je ne peux parler sans spoiler ma fin), La meneuse de bêtes vient à la fois d’une visite d’un château particulier et du viiiiiieux téléfilm L’enfant des loups (j’avais 15 ans à sa sortie, vous voyez le temps que ça a pris pour mijoter dans ma mémoire ?), …

Souvent, j’ai noté trop de choses dans ma tête (ou sur mes carnets) et c’est un vrai déchirement de devoir renoncer à tellement de possibles narratifs ! J’ai ainsi dû laisser tomber dans l’oubli quantités d’éléments qui me plaisaient. Je les caserai peut-être ailleurs…

Ah oui ! Un seul, mais essentiel : allez au bout de votre histoire. Ne vous laissez pas abattre par le syndrome de l’imposteur (je vous rassure, on l’a tous, même après des dizaines de livres), écoutez seulement votre envie, votre besoin d’écrire et de faire vivre vos histoires. Lancez-vous. Faites-vous confiance. Si les personnages crient à l’intérieur de vous, c’est que vous avez raison d’écrire leur histoire. Allez au bout, sans réfléchir, que vous soyez jardinier ou architecte (pantser ou planner, chez les américains).

Et quand vous aurez terminé, vous laissez reposer, et vous vous plongez dans les relectures et corrections, vous envoyez à des bêtas lecteurs, et vous recorrigez encore. Et ne vous laissez pas abattre par l’effet « mon dieu, ce que j’ai écrit est nul ! ».

En fait, le seul vrai conseil, c’est « faites-vous confiance ». Votre histoire veut exister ? Alors libérez-la de ses chaînes. C’est la seule chose importante. le reste viendra.

Bon courage !

(et croyez-moi, vous n’êtes pas seuls !^^)

C’est un mélange entre les deux tendances, architecte (celui qui sait exactement où son histoire va le mener, qui prévoit tout, chapitre par chapitre) et jardinier (celui qui laisse pousser son intrigue, pour voir où elle va aller, qui lâche la bride sur le cou des personnages) : je sais en général à peu près où va me mener mon histoire, les grandes lignes, mais en même temps, je laisse le récit cheminer tout seul, et les personnages prendre leur envol.

Ceci dit, j’ai beaucoup évolué dans mon pratique de l’écriture : avant, j’étais une névrosée du plan. Impossible d’écrire sans cela. Pour ma défense, j’ai commencé par écrire des romans policiers médiévaux : essayez donc de rédiger si vous ne savez pas qui a tué le colonel Moutarde ni avec quel objet ! Pas si simple !

Je construisais donc mes romans en élaborant tout d’abord une structure très précise. Chaque action de chaque personnage était anticipée, ma progression dramatique était solidement planifiée en chapitres détaillés,… Je n’avais plus qu’à écrire ce que j’avais prévu, en dévidant le fil. Je fonctionnais en carte mentale pour vérifier les liens entre les personnages, je bâtissais une chronologie hyper précise. Rien n’était laissé au hasard.

Le problème, c’est qu’à l’origine, je suis davantage une lectrice qu’une autrice.

J’aime être surprise, bouleversée, manipulée, j’aime découvrir des univers nouveaux et me laisser emporter par l’aventure, j’aime m’identifier aux personnages et ne pas savoir dans quelle direction on m’emmène. J’adhère totalement à la dimension hédonique de la lecture. Évidemment, quand on a tout planifié de la première à la dernière scène, la surprise est quelque peu gâchée.

Je savais qu’il existait aussi une #teamjardinier , qui laisse pousser l’histoire là où elle veut. Mais je ne comprenais pas les copains auteurs qui disaient : « c’est le personnage qui décide, c’est lui qui sait où il veut aller, moi je n’ai qu’à le suivre ». Ça me semblait complètement absurde. Comment un être imaginaire peut-il décider contre l’auteur ? Et puis j’ai essayé… et j’ai compris. Mes personnages n’ont rien fait de ce que j’attendais d’eux. Ils devaient mourir, ils ont refusé. Je vous jure que c’est vrai ! D’autres ont avoué en cours de route de lourds secrets dont j’ignorais tout. Certains ont choisi de se sacrifier alors que ce n’était pas le destin fictionnel qui les attendait.

Les héros n’empruntent pas toujours les chemins qu’on avait tracés pour eux, et s’écartent de la trame. Alors je les laisse faire, et je vois où ça mène. Certains prennent plus de place que prévu, et d’autres s’effacent. Ils m’échappent justement parce que je leur ai donné vie, et ça, c’est quand même magique ! Alors je ris, je pleure, je frissonne en même temps qu’eux (je me souviens d’un roman dans lequel le chien, que j’avais bêtement nommé comme le mien, se sacrifie et meurt. Je ne m’y attendais pas du tout ! J’ai pleuré pendant tout le chapitre…).

Désormais, je valide un chemin, une arrivée, je construis toujours très solidement mes personnages (sans doute bien plus précisément qu’avant, vu que tout repose sur eux, alors qu’avant mes intrigues reposaient sur l’action) et je laisse vivre mes héros, en les recadrant de temps en temps.

On me dit souvent : « ah si j’avais le temps, moi aussi j’écrirais un roman ! ».

Je voudrais vous rassurer, vous qui avez envie d’écrire, tout en ayant l’impression que c’est insurmontable : le temps est un concept magique, relatif et subjectif. Il est fort possible que ce soit seulement la peur de vous lancer, le véritable problème.

Je travaille à temps complet, j’ai deux enfants, et j’ai écrit presque 50 textes en 15 ans. Pas une quantité monstrueuse, pas négligeable non plus. Sur ces 50 textes, une petite dizaine n’a pas trouvé d’éditeurs et dort gentiment dans mes tiroirs (et le numéro 44 sort dans quelques mois).

MODE D’EMPLOI PRÉCIS :

Lorsque je suis en période d’écriture, je m’astreins à 1000 mots par jour, en sachant que les romans que j’écris tournent autour de 100 000 mots. 1000 mots, c’est 1h de travail en « écriture au kilomètre » (c’est à dire du premier jet brut de décoffrage, qu’il faudra ensuite repasser par de longues phases de relecture). Parfois, je ne peux écrire que par tranches de 15 mn, et j’essaie d’empiler : 10 mn par ci, 5 mn volées par là. J’ai rarement 2h entières devant moi…

Si j’arrive à rédiger plus de 1000 mots dans ma journée, tant mieux, sinon je fais avec. Je n’écris pas toute l’année en continu non plus. Il me faut environ 4-6 mois d’écriture et 2 mois de correction pour terminer un roman (moins de temps pour un album jeunesse, ce qui ne signifie pas que c’est plus simple à écrire ).

Et après j’ai besoin d’une longue période de jachère imaginative pour faire le deuil des personnages que j’ai côtoyés si longtemps, et retrouver l’élan et l’envie. Je me sens comme asséchée en général, vide, et je dois me laisser le temps de me remplir à nouveau de cette sorte de joie pure et urgente qui donne naissance à une histoire.

C’est très variable. J’ai écrit certains textes d’album très rapidement (une après midi, une semaine), quand d’autres ont été remis sur la planche des semaines durant.

Pour les romans, c’est plus constant : en général, entre trois et cinq mois d’écriture pure, sans compter les phases de recherches qui sont parfois nécessaires (pour mes romans qui se déroulent au Moyen Age par exemple), et qui durent là aussi entre deux et trois mois.

Finalement, en un an, j’arrive à écrire un texte d’album, parfois deux, et un roman.

Comme tout change, ce point a également beaucoup évolué avec le temps : désormais, j’écris 3 romans par an. J’ai augmenté ma vitesse d’écriture et surtout j’ai cessé de considérer l’écriture comme une passion : c’est mon métier (le 2e, certes, mais c’est un métier tout de même). Désormais, je ne me laisse plus le choix : je m’assois derrière mon ordi, et j’écris, point barre. Inspiration ou pas, envie ou pas, malade ou pas : j’écris mes 1000 mots minimum par jour.

Évidemment, tout cela, ce n’est pas du travail à plein-temps : mes journées sont consacrées en premier lieu à mon métier de professeur de français et à ma famille. Quand il reste du temps (et pas de lessive à mettre en route ou de voiture à récupérer chez le garagiste), je me mets à l’écriture.

Ça aussi, c’est différent : mes enfants ont grandi, et je grappille désormais chaque minute possible pour écrire. J’y consacre mes récréations au collège, ma pause de midi et mon dimanche.

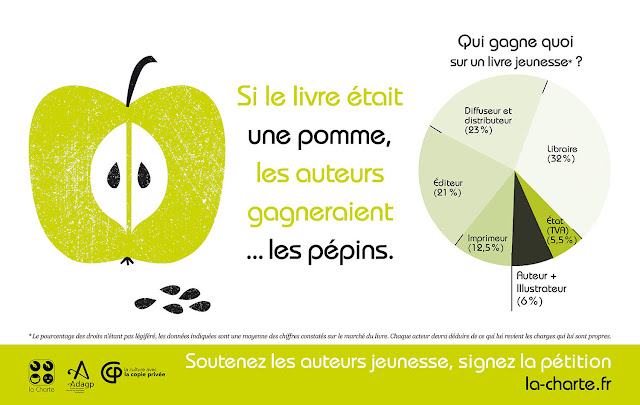

Parfois, bien sûr, je regrette de n’avoir pas davantage de temps à consacrer à mes histoires, et je caresse le rêve d’écrire toute la journée, sans copies à corriger ou cours à préparer. Mais hélas, tant que les auteurs gagneront ce qu’ils gagnent sur leurs livres (aka « des clopinettes », voir la question sur le salaire des auteurs un peu plus bas sur cette page), je n’abandonnerai pas mes élèves.

Le blocage, la page blanche, le script qui s’emmêle les fils et forme un nœud inextricable : bref, vous êtes bloqué et impossible de poursuivre votre histoire. Bonne nouvelle : il y a des stratégies de contournement ! On ne peut pas vaincre cette peur, elle est toujours là, en arrière-plan, mais on peut tricher. En gros, toutes ces méthodes se résument à : « arrête d’avoir la trouille, respire et fonce ! » .

Voici ce que moi, je pratique :

– CHANGER D’AIR : je vais me promener. Ça semble stupide, mais ça fonctionne à chaque fois. Pour moi, les balades ouvrent l’imagination, et les conflits de mes personnages se résolvent sans que j’y réfléchisse.

– ZAPPER LE PASSAGE : Il m’arrive aussi lorsque je bloque à un moment de l’intrigue, de passer directement au passage suivant. Par exemple, je devrais pile maintenant écrire une scène de torture. Il est 8h du matin, je ne suis pas tellement motivée pour rédiger un truc aussi horrible. Je vais donc laisser un passage vide, et écrire directement la scène suivante. Si je bloque vraiment complètement et que le passage suivant m’est aussi obscur que le précédent, je vais tout simplement écrire la scène qui me fait super envie, celle qui me démange le clavier, même si elle se trouve à la fin du roman. Et il y aura forcément un moment où je trouverai l’envie de m’atteler à ma scène de torture. Le but, c’est de retrouver la confiance en son imagination et se remettre dans une dynamique positive. Trouver l’élan (et le gnou, l’orignal, bref comme vous le sentez).

– FORCER LA BÊTE : il m’arrive aussi de me faire violence, et d’écrire quand même. Je sais que ça va être mauvais, je sais que je devrai tout reprendre, mais au moins j’ai écrit, et j’ai forcé l’entrée du passage qui me posait problème. Il me faudra déblayer un paquet de gravats, mais au moins, le blocage sera dépassé.

– CORRIGER : Si aucune des méthodes précédentes ne fonctionne, il m’arrive de reprendre mon manuscrit depuis le début, et de relire, corriger, effectuer le travail de lissage que je fais normalement à la fin. Là aussi, ça permet de retrouver élan et confiance.

– LES RECHERCHES : Je profite aussi de ces moments de blanc pour effectuer les recherches que je repoussais jusque-là. Tous ces petits bidules que je signale par un astérisque en cours d’écriture pour les vérifier par la suite (temps de gestation d’un hippopotame ? Colorants utilisés pour la teinture ?…), et bien je les résous pendant mes blocages d’écriture.

– Mon mantra personnel, emprunté à Margaret Atwood et punaisé à côté de mon bureau : ne vous asseyez pas au milieu des bois ! Autrement dit, ne vous laissez pas abattre par la peur ou le découragement, et prenez un autre chemin.

(sous-entendu : « Aurez-vous un jour la chance de vous payer des vacances aux Maldives avec vos droits d’auteur ? »)

L’étape la plus facile, c’est l’écriture justement, quand tout glisse, les actions s’enchainent, c’est grisant, comme la vitesse dans le Grand Huit : j’adore, j’en ressors le cœur ébouriffé et pleine d’énergie ! Ça avance, les dialogues s’enchaînent et les signes s’accumulent.

Le plus difficile, ce sont les corrections, c’est laborieux, déprimant, et très long. Je pense d’ailleurs toujours à mes élèves qui pestent sur leurs rédactions, quand j’en suis à cette phase : comme je les comprends ! Mais hélas, les corrections sont une phase indispensable pour rendre le roman (et les rédactions !) meilleur. Mais que c’est déprimant !

J’aime savoir mon autre vie à portée d’oreille et de coeur, pour écrire.

Ah, très souvent mes envies d’histoires proviennent de lieux qui m’ont marquée, d’une façon ou d’une autre.J’ai visité réellement certains de ces endroits (le château de Germolles dans La meneuse de bêtes, le palais de Jacques Coeur pour Le complot de l’ombre…) d’autres me font rêver, de loin (l’île de Skye dans l’Ecossais…).

Par contre, lieu vu ou pas, j’utilise Google earth et cie pour sillonner les rues de la ville où je situe mon action, je lis des blogs de voyageurs pour emmagasiner des impressions afin de rendre au mieux l’atmosphère. Les odeurs entre autres me sont essentielles, tout comme les bruits « quotidiens » et les notations météo : un rayon de lumière sur les gratte ciel , le parfum résineux de la forêt ou celui du café corsé, les cris des mouettes ou le tapotement de la pluie sur les carreaux, un après-midi d’automne…

Évidemment, quand ça se passe dans un lieu imaginaire, je trace ma propre carte, invente la faune et la flore, note leur parfum et la position des étoiles… Je recrée tout. Pour le chant de l’encre, roman d’urban fantasy, j’ai bâti toute l’évolution du royaume depuis des millénaires, leur système politique, les limites fluctuantes de ce monde, … Ça n’est pas directement utile dans l’histoire, mais j’ai besoin que le cadre soit fermement posé pour que les personnages puissent y évoluer.

Je ne vous parlerai pas des cartes d’identité des personnages, il en existe des quantités sur le Net, pour construire de façon efficace et cohérente ses héros. En général, j’ai tendance à trouver cette méthode un petit peu artificielle même si je me suis parfois appuyée dessus pour vérifier que tel ou tel héros tenait la route. En revanche, j’aime intégrer une certaine diversité dans les gens qui peuplent mes histoires : diversité ethnique, amoureuse, familiale, handicap, religieuse (quoique, je suis en train de me rendre compte que la religion n’a strictement aucune place dans mes romans ?).

Je ne revendique rien du tout : c’est juste la vie normale des gens autour de moi. Je fais tout de même super attention à mes personnages féminins et j’ai par exemple toujours en tête le test de Bechdel, dont j’ai déjà parlé à plusieurs reprises ici ou ailleurs, depuis que je me suis rendu compte que mes Premiers récits jeunesse échouaient lamentablement à cet examen de passage. (désolée pour le copier-coller Wikipedia) :

Le test de Bechdel repose sur trois critères

- Il doit y avoir au moins deux femmes nommées (nom/prénom) dans l’œuvre,

- qui parlent ensemble,

- et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme

Dernier point rapide : un personnage doit évoluer entre le début et la fin. Que ce soit en littérature jeunesse, dans les albums, ou dans les romans pour adultes, il est essentiel que les personnages grandissent et changent au cours de l’histoire, qu’ils apprennent des choses sur eux, sans forcément surmonter leurs différents traumatismes (et pas seulement le héros, les personnages secondaires aussi gagnent à ne pas rester figés dans les mêmes travers).